Strategie - Basis der Klimaneutralität 2035

Strategie - Basis der Klimaneutralität 2035

Klimaschutz ist ein Hauptbestandteil der Stadtwerke-Strategie. Ein wesentliches Ziel ist die Transformation des Flensburger Energiesystems zur Klimaneutralität bis 2035. Das liegt zeitlich vor allen gesetzlichen Vorgaben.

Mit dem Handlungsfeld „Dekarbonisierung“ setzen die Stadtwerke die Strategie in operatives Handeln um. Das beinhaltet den systematischen Umbau des gesamten Flensburger Energiesystems, von den Kraftwerksanlagen bis zum Fernwärmenetz. Fossil befeuerte Kraftwerksanlagen werden in den nächsten Jahren Schritt für Schritt durch Anlagen zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien ersetzt.

Teil der Strategie

Gesetzliche Anforderungen deutlich übertroffen

Wärmeplanungsgesetz: bis Anfang 2030

Das Wärmeplanungsgesetz gibt Anteile Wärme aus den erneuerbaren Energien vor:

30 Prozent Wärme aus erneuerbaren Energien bis 01.01.2030

70 Prozent Wärme aus erneuerbaren Energien bis 01.01.2040

Klimaschutzgesetz: bis 2045

Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung beinhaltet eine

Reduktion der CO₂-Emissionen um 65 Prozent bis 2030 und die Klimaneutralität bis 2045.

Stadtwerke Flensburg werden zehn Jahre vor allen gesetzlichen Vorgaben klimaneutral

Am 01. Dezember 2022 hat die Ratsversammlung der Stadt Flensburg die Weichen für die Klimazukunft der Stadtwerke gestellt. Sie beschloss einstimmig zwei Dokumente, in dem alle Schritte auf dem Weg der Stadtwerke zur Klimaneutralität festgelegt sind. Die Stadtwerke übernehmen so die Verantwortung für die Menschen vor Ort und über alle Generationen hinweg.

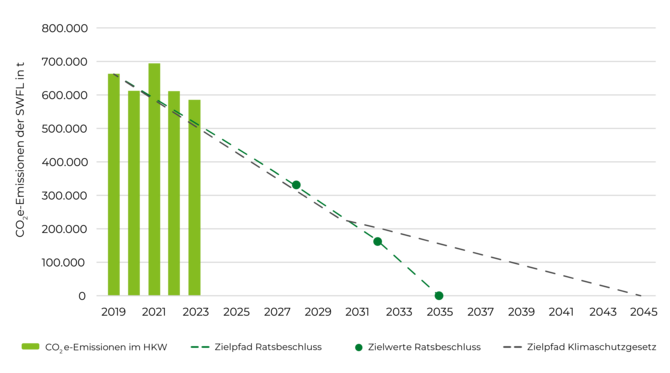

Im ersten Dokument legt die Ratsversammlung fest, dass Flensburgs Energieversorger in seiner Energieerzeugung grundsätzlich ab 2028 nur noch max. 50 %, ab 2032 noch max. 25 % und ab 2035 0 % der CO₂-Mengen von 2019 ausstoßen soll. Die Stadtwerke Flensburg werden die dadurch wegfallenden Leistungen durch CO₂-freie erneuerbare Energien ersetzen. Ergänzt wird der erste Beschluss durch einen Zweiten, der einen Zeitplan beinhaltet, in dem ein aus heutiger Sicht sinnvoller Maßnahmenkatalog für den Klimaschutz aufgeführt ist. Für jede Maßnahme ist ein Jahr zur Inbetriebnahme vorgesehen, in dem sie bei Erfüllung aller technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von den Stadtwerken umzusetzen ist.

Stadtwerke Flensburg senken CO₂-Emissionen bis 2035 auf 0, 10 Jahre vor den Vorgaben des aktuellen Klimaschutzgesetzes

Der Zielpfad der SWFL zur Reduktion der CO₂-Emissionen setzt sich dabei zusammen aus den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes, welches die Klimaneutralität bis 2045 vorschreibt, und dem Ratsbeschluss der Stadt Flensburg vom 01.12.2022, welcher den SWFL die Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 vorschreibt, sofern es alle Rahmenbedingungen zulassen.

Trafo-Plan

Im November 2023 haben die Stadtwerke Flensburg den Transformationsplan (Trafo-Plan) zur Klimaneutralität bis 2035 vorgestellt. Zeitlich gehören die Stadtwerke Flensburg mit zu den ersten Energieversorgern, die einen konkreten Plan für die Klimaneutralität haben. Mehr als 400 Millionen Euro investieren die Stadtwerke Flensburg in ihre Erzeugungsanlagen und ihr Fernwärmenetz.

Der Trafo-Plan besteht aus vier umfangreichen technischen und kaufmännischen Maßnahmenpaketen. Für alle Geschäftsbereiche stehen bis 2035 zahlreiche Projekte und Neuerungen an. Mit der Versorgung von mehr als 90 Prozent aller Haushalte mit Fernwärme sind die Stadtwerke zentraler Energieversorger Flensburgs und bedienen so den zentralen Stellhebel für die Klimaneutralität der ganzen Stadt. Der Wärmeplan der Stadt Flensburg wird auf Basis des Trafo-Plans der Stadtwerke Flensburg erstellt. Die Stadtwerke Flensburg unterstützen die Stadt bei der Erstellung des Wärmeplans.

Transformationsplan der Stadtwerke Flensburg — klimaneutral bis 2035

Die Stadtwerke Flensburg werden die Fernwärmeversorgung der Stadt Flensburg bis zum Jahr 2035 dekarbonisieren und CO₂-neutral gestalten – 10 Jahre vor der gesetzlichen Vorgabe (CO₂-Neutralität bis 2045) und auch vor vielen anderen Energieversorgern. Der Transformationsplan, kurz Trafo-Plan, umfasst sämtliche Maßnahmen mit Terminen, die Teil dieser Zukunftsstrategie sind.

Die Umstellung zur Klimaneutralität bis 2035 erfolgt in vier Phasen mit vier technischen Maßnahmenpakten, die bis 2039 umgesetzt werden. Die Klimaneutralität wird bereits bis 2035 erreicht, da die regulären Erzeugungsanlagen der Stadtwerke bis dahin auf grüne Technologien umgestellt sind. Die Reserveanlagen werden anschließend dekarbonisiert.

Mit den neuen, erdgasbetriebenen Gas- und Dampfturbinenanlagen (GuD) „Kessel 12“ und „Kessel 13“ werden rund 40 Prozent CO₂ eingespart - bei gleicher Erzeugungsleistung. In beide Anlagen haben die Stadtwerke rund 200 Millionen Euro investiert.

Die Gasturbinen der Gas- und Dampfturbinenanlagen „Kessel 12“ und „Kessel 13“ sind grundsätzlich bereits jetzt in der Lage, teilweise mit grünem Wasserstoff und somit anteilig CO₂-neutral betrieben zu werden. Dieser Anteil kann mit entsprechenden Umbaumaßnahmen kontinuierlich gesteigert werden.

Aktuelle Untersuchungen haben gezeigt, dass Flensburgs Untergrund für die heutigen Tiefengeothermieverfahren nicht geeignet ist. Die Stadtwerke sind jedoch weiterhin auf der Suche nach innovativen Verfahren, die auch in Flensburg angewendet werden könnten.

Sie wird in Kraft-Wärme-Kopplung vorrangig mit modernen Gas- und Dampfturbinenanlagen und mit Strom erzeugt. Die Wirkungsgrade der aktuellen Anlagen liegen jetzt schon bei deutlich über 90 %, d. h. mehr als 90 % der in den Brennstoffen vorhandenen Energie wird in Strom und Fernwärme umgewandelt.

An das rund 700 km lange Fernwärmerohrleitungsnetz sind mehr als 90 % aller Flensburger sowie viele Glücksburger und Harrisleer Haushalte angeschlossen, die aus dem zentralen Heizkraftwerk mit Fernwärme versorgt werden. Aufgrund dieser hohen Abdeckung hat Flensburg als Stadt dieser Größenordnung bundesweit einzigartige Voraussetzungen dafür, eine CO₂-neutrale Wärmeversorgung fast flächendeckend umzusetzen. Die Stadtwerke haben hier einen zentralen Hebel zur klimaneutralen Fernwärmeversorgung.

Die Vorlauftemperatur gibt an, mit welcher Temperatur das Fernwärmewasser an der Fernwärmestation in Ihrem Haushalt ankommt.

Aktuell beträgt die Vorlauftemperatur im Sommer rd. 85 °C und im Winter bis zu 122° C. Die neuen Großwärmepumpen, die zukünftig einen Großteil der Wärmeerzeugung übernehmen, arbeiten jedoch effizienter, wenn sie keine so hohen Temperaturen erzeugen müssen. Daher ist es unser Ziel, einen möglichst hohen Anteil der Wärmlieferung mit einer Vorlauftemperatur von maximal 95 °C darzustellen. Damit es immer warm bleibt, wird zum Ausgleich der Temperaturabsenkung mehr Wasser durch die Fernwärmerohre geschickt.

Die erste Großwärmepumpe der Stadtwerke Flensburg

Am 15. Januar 2025 unterzeichneten die Stadtwerke Flensburg mit Johnson Controls den Vertrag für die erste Großwärmepumpe (GWP) für Flensburgs Klimaneutralität 2035. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant.

Die Gesamtinvestition liegt bei rund 70 Mio. Euro, wobei etwas weniger als die Hälfte der Kosten auf die Großwärmepumpenmodule selbst entfällt.

Die Großwärmepumpe wird eine Leistung von 60 Megawatt thermisch erbringen. Damit können etwa 35 % des jährlichen Wärmebedarfes gedeckt werden.

Wie bei einem Kühlschrank wird in der Großwärmepumpe ein Kältemittel eingesetzt, das in einem Kreislaufsystem verflüssigt und verdampft wird, um Wärme zu erzeugen. Es handelt sich um ein geschlossenes System, sodass Kältemittel während des normalen Betriebs nicht entweichen kann. Weitere Informationen finden sich im Blog-Artikel: Blog-Artikel über den Bau der ersten Großwärmepumpe

Die Anlage besteht aus drei baugleichen Modulen, die für eine flexible Nutzung auch in Teillast betrieben werden können.

Die Stadtwerke haben dies in ihrem Transformationsplan berücksichtigt. Es stehen andere Erzeugungsanlagen zur Verfügung, die in diesem Fall Flensburgs Wärmeversorgung übernehmen können. Dies wird aber eher selten der Fall sein. In den vergangenen Jahren lag im Durchschnitt an max. 14 Tagen pro Jahr die Temperatur der Flensburger Förde so niedrig, dass dieser Fall eintreten würde.

In der Heizperiode 2024/2025 war das an keinem Tag der Fall und die Großwärmepumpe wäre den ganzen Winter gelaufen (es gilt die Wasser- und nicht die Lufttemperatur). Und auch im Winter 2023/2024 wäre die Großwärmepumpe durchgelaufen.

Die Stadtwerke Flensburg haben sich nach einer europaweiten Ausschreibung, in der alle Kältemittel angeboten werden konnten, für eine Anlage mit dem Kältemittel R1234ze entschieden. Dies erfolgte nach eingehender Prüfung alle Angebote unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte. Die Anlage mit diesem Kältemittel ist die wirtschaftlichste Alternative und wird auch bei ähnlichen Projekten, beispielsweise in Hamburg, Mannheim und Stuttgart eingesetzt.

Es gibt sowohl synthetische als auch natürliche Kältemittel. Alle weisen Vor- und Nachteile auf. Auch natürliche Kältemittel sind nicht ohne Risiken oder ungiftig oder für den Einsatz im Flensburger Kraftwerk uneingeschränkt geeignet:

Ammoniak: Dieser Stoff ist entzündlich und explosiv, weist eine erhöhte Toxizität auf und ist im Gegensatz zu R1234ze wassergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen. Insbesondere der letztgenannte Aspekt ist für den Einsatz an der Flensburger Förde mit Fördewasser als Wärmeträgermedium relevant.

CO₂: Dieses Gas kommt im dänischen Esbjerg als Kältemittel zum Einsatz, ist aber für Flensburg nicht geeignet, da die Rücklauftemperaturen mit 60 °C hier zu hoch sind und der Wirkungsgrad der Großwärmepumpe dadurch schlecht wäre. Eine Anlage mit CO₂ als Kältemittel wurde im Rahmen der Ausschreibung nicht angeboten.

Isobutan: Das Kältemittel ist grundsätzlich für den Einsatz geeignet. Den Stadtwerken Flensburg ist aber keine Großwärmepumpe in der Flensburger Größenordnung bekannt, in der Isobutan eingesetzt wird. Im Bieter-Wettbewerb wurde keine Anlage mit diesem Kältemittel angeboten.

Das Kältemittel R1234ze könnte beim Zerfall unter bestimmten Bedingungen Stoffe bilden, die zu den PFAS zählen können. Die Stadtwerke Flensburg haben dies bewertet und überwachen den Betrieb der Anlage sorgfältig. Aufgrund des geschlossenen Systems und regelmäßiger Dichtigkeitsprüfungen der Großwärmepumpe sind die Risiken jedoch minimal.

Es ist noch völlig unsicher, welche Produkte und Einsatzzwecke von einem Verbot im Rahmen der REACH-Verordnung betroffen wären. PFAS kommen heute bei zahlreichen Alltagsprodukten wie Bauschaum, Fensterdichtungen, Bratpfannen, Backpapier, Gummistiefeln,….offen zum Einsatz. Bei diesen Anwendungsfällen ist ein Verbot naheliegender, da die PFAS unkontrolliert in die Umwelt entweichen. Das Kältemittel R1234ze selbst fällt nicht unter die Produktgruppe der PFAS. Ein Zerfallsprodukt des Kältemittels ist als PFAS zu werten. Ob es aber zu einem Verbot von R1234ze in einem geschlossenen Kältekreislauf kommt, ist zurzeit nicht absehbar.

Die Anlage ist zukunftssicher und wird über mehrere Jahrzehnte betrieben werden können. Technische Änderungen sind jederzeit möglich.

Ja, eine Umrüstung auf ein anderes Kältemittel ist möglich.

Pro Modul rund 25 Tonnen, also insgesamt 75 Tonnen für die gesamte Anlage.

Das Kältemittel befindet sich in einem geschlossenen Kreislaufsystem. Die Wärmepumpenanlage wird kontinuierlich durch Gassensoren überwacht und regelmäßige Dichtigkeitsüberprüfungen gewährleisten den sicheren Betrieb. Wenn notwendig, werden Dichtungen erneuert.

Das technische Prinzip ist gleich. Aber der Vergleich ist wirklichkeitsfremd, da es sich bei einer Großwärmepumpe um eine großtechnische Anlage mit entsprechenden Sicherheitsvorschriften und – vorgaben handelt, die ständig überprüft und überwacht werden.

Die maximale Wassermenge Fördewasser, die für den Betrieb der ersten Großwärmepumpenanlage mit 60 MW benötigt wird, liegt bei rd. 10.000 m³/h. Wasserrechtlich genehmigt ist eine Wassermenge, die zweieinhalbmal so hoch ist.

Nein. Anhaftungen von Pocken und Muscheln in den großen Leitungen, die das Fördewasser zur Anlage führen, werden durch die Einhaltung einer Mindestströmungsgeschwindigkeit verhindert. In den Wärmetauschern sorgen zusätzlich spezielle Reinigungskugeln für eine mechanische Entfernung etwaiger Anhaftungen.

Nein. Im Einlasskanal wird ein Fischrechen mit einem Stababstand von 10 mm installiert, sodass keine Fische angesaugt werden können. Zudem ist die Strömungsgeschwindigkeit im Eintrittsbereich so klein, dass Fische problemlos wegschwimmen können. Der Einlasskanal wird schon seit langer Zeit als Einlauf für Kühlwasser genutzt und regelmäßig überwacht. Bisher wurden dort keine angesaugten Fische gefunden. Ein negativer Einfluss auf die Fischpopulation ist nicht zu erwarten. Durch die Abkühlung des Wassers könnte insbesondere im Sommer ein positiver Einfluss bestehen.

Die zukünftige Erzeugungsstruktur wird aus einer Vielzahl von Komponenten bestehen, um die fluktuierende Erzeugung regenerativer Energien bestmöglich zur Wärmeerzeugung zu nutzen. Das Fernwärmenetz ist die grundlegende Voraussetzung zur Integration dieser Komponenten und spielt somit eine zentrale Rolle bei der Erreichung der CO₂-Ziele. Da die Stadtwerke Flensburg über ihr Fernwärmenetz mehr als 90 % aller Flensburger und zahlreiche Glücksburger und Harrisleer Haushalte mit Fernwärme versorgen, verfügen sie über den wohl bundesweit größten Hebel zur klimaneutralen Wärmeversorgung einer ganzen Stadt.